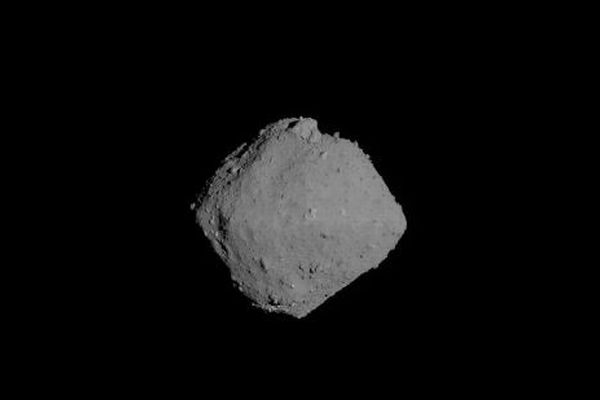

小惑星「リュウグウ」の内部に水の痕跡、海の形成の謎に迫る

JAXA(宇宙航空研究開発機構)の探査機「はやぶさ2」が持ち帰った、小惑星「リュウグウ」のサンプルの分析が進められ、内部に水の痕跡があることが明らかにされた。

「リュウグウ」の内部に液体の水

日本の東京大学の研究者を含む研究チームは、小惑星として形成されてから数十億年以上、「リュウグウ」の内部に液体の水が流れていたことを発見したという。

この発見により、これまで小惑星内部の水の活動が、太陽系の歴史の中で、初期に起きていたとする仮説を覆したそうだ。

また今回の結果は、地球の形成を含む、複数の仮説モデルにも影響を与える可能性があると言われている。

水が長い間存在していた可能性

東京大学のリリースによれば、これまでの研究で太陽系形成の理解が進んだが、当然まだ多くの疑問(ギャップ)が残っているという。

その疑問の1つは、地球がどのようにして大量の水を保有するようになったのか、ということだ。

従来から、太陽系外縁部の氷と塵から形成された「リュウグウ」のような、いわゆる炭素質小惑星が地球に水を供給したことは、古くから知られてきた。

しかし地球に持ち帰られた「リュウグウ」のサンプルの分析のおかげで、地球の創造に関する理解の欠けている部分を埋め合わせることができるという。東京大学の飯塚毅准教授(地球惑星科学)は、次のように述べている。

「リュウグウには、水の活動に関する純粋な記録が保存されていることを発見しました。これは、流体が岩石中を移動した時期が、私たちの予想よりもはるかに遅かったことを示す証拠です。これは、小惑星における水の長期的な運命についての考え方を一変させるものです。水は長い間存在し、考えられていたほど早く枯渇したわけではないのです」

小惑星が多くの水を含んでいた

そもそも「リュウグウ」の母天体(もともとの小惑星)は、10億年以上も氷を保持していたとみられ、それが他の天体との衝突などにより「リュウグウ」に分裂し、岩石が破壊され、地中に埋もれていた氷が溶け、液体の水が「リュウグウ」に浸透したと考えられるという。

そして最も重要な示唆の1つは、炭素を豊富に含む小惑星が、これまで考えられていたよりも、はるかに多くの水を含み、地球にもたらした可能性があるということだ。

つまり、若い地球に衝突した同様の天体には、これまで考えられてきた標準的な量の2~3倍もの水を運んでいた可能性があり、地球の初期の海と大気に大きな影響を与えた可能性があるそうだ。(了)

出典元:UTokyo:Water flowed on ancient asteroidLiquid water on asteroids reshapes our understanding of the early solar system(9/11)

参考:読売新聞:小惑星「リュウグウ」母天体に大量の氷、10億年にわたり内部に保持…「はやぶさ2」の砂分析(9/11)