シャチがヒトに“おすそ分け”? 種を超えたプレゼントの真意とは

ヒトは古くから、家畜やペットなどに食べ物を与えてきた。このように他の種族に獲物(エサ)を与える行動は、ヒトだけに見られるものではない。他の霊長類やネコ科動物(イエネコ)、イヌ科動物(イヌ、キツネ)にもこのような行動がみられる。

そんな行動が、海の大型ハンターであるシャチにも見られることが、世界各地で報告されている。シャチは一体、どんな思いでヒトにエサを与えているのだろうか。

ヒトに“獲物”を届けるシャチたち

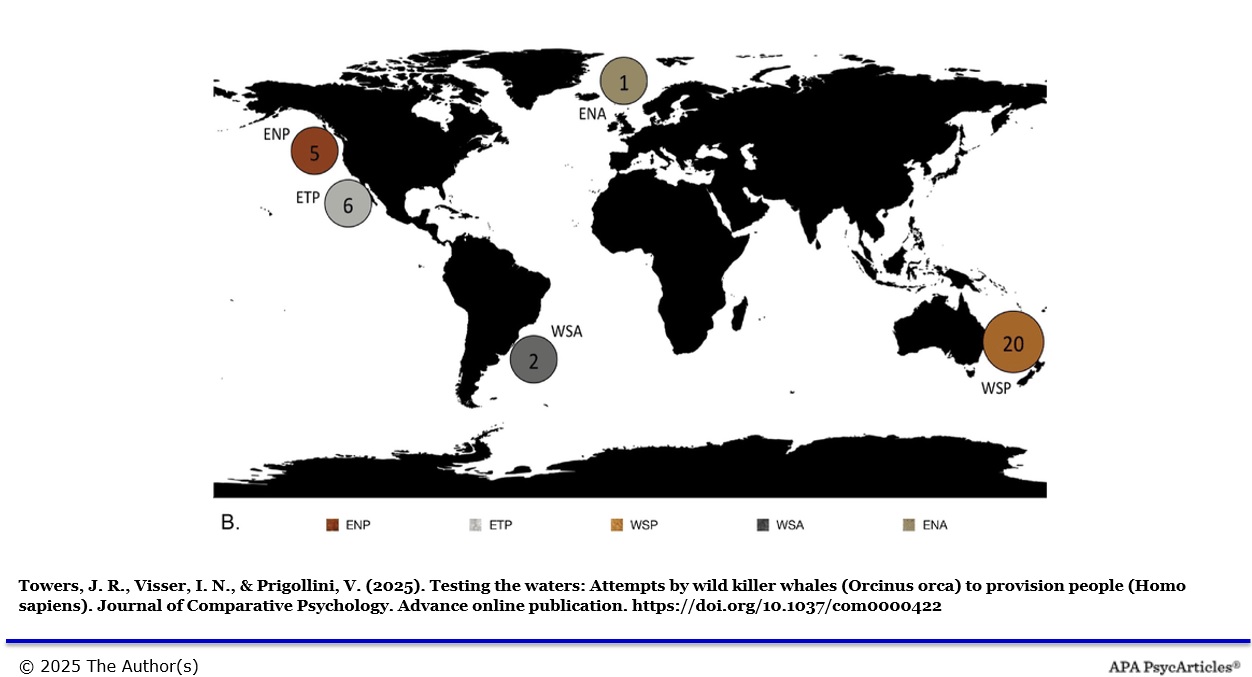

ヒトへの提供行動が確認されたのは、世界中に生息する6つの野生の個体群。2004年から2024年の間に、計34件が記録された。

▼記録されたケースの分布図

提供先の内訳は、水中のヒトが11件(32%)、船上のヒトが21件(62%)、陸上のヒトが2件(6%)となっている。1件のみ状態不明だが、獲物の状態は「まるごと」と「分割された状態」がほぼ半数ずつだった。

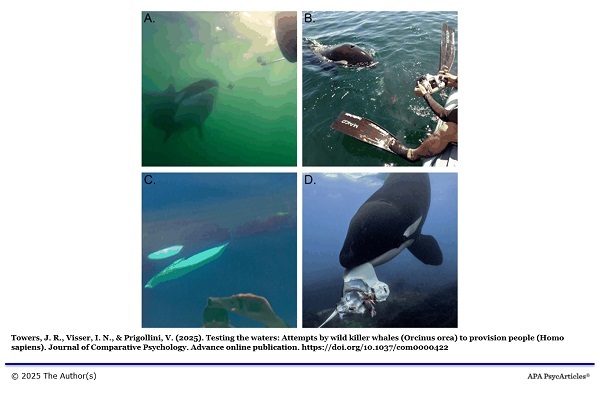

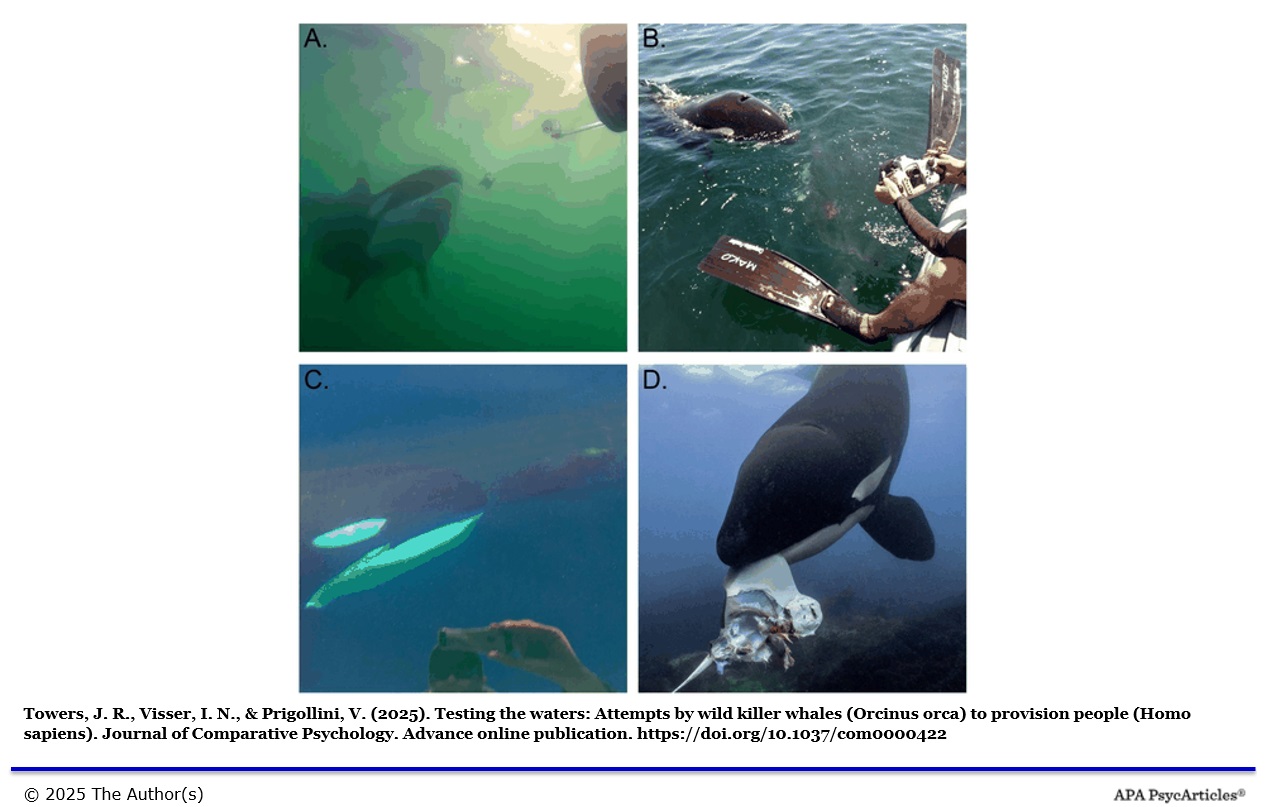

▼A. Fossey(若年個体)が水中で獲物をヒトに提供する様子、B. 無名個体がボート上のヒトに獲物を届ける様子、C. Sam(若年の雌)が無視された獲物を回収しようとする様子、D. Dian(成体の雌)が同じく、無視された獲物を回収しようとする様子

「シャチがヒトにエサを分け与えた」と判断されたのは、シャチが自ら接近し、エサを放した場合のみ。ヒトとの距離が近すぎた場合やエサをくわえて接近したが放さなかった場合、放した距離が遠すぎた場合には、シャチの意図が分からないため除外されている。

シャチはヒトの反応を観察

興味深いのは、シャチたちがヒトの反応を観察しているという点だ。ヒトに獲物を与えた後、34件中33件(97%)で、シャチは平均5秒ほどヒトの反応を待ったという。

とても残念なことに、34件中30件(88%)で、ヒトは与えられた獲物を無視している。そのうち7件(23%)でシャチはヒトにエサを再提供し、3回以上再提供を試みたケースも2件あった。

エサの再提供について研究者は、「意思疎通の試みであり、相手の好みや反応を学習する機会になっている可能性があります」としている。

シャチはなぜヒトに贈り物を?

研究者はこの行動を「文化的学習」「遊び」「探索」「コミュニケーションの試み」と捉えている。シャチは群れの中で食べ物を分け合うことで絆を深めることが知られており、ヒトへの提供も社会的な関係構築の一環という可能性がある。これも、ヒトとシャチは陸上と水中それぞれの頂点捕食者であり、競争関係にはないことがポイントだ。

また、オーストラリアやロシアなどで数十年〜数世代にわたって、野生のシャチがヒトと協力して狩りを行った事例も報告されている。

ここまで見ると、シャチがヒトに獲物を分ける理由に悪意がないように思えるが、シャチは獲物を使って他の動物をおびき寄せ、「食べないのに攻撃する」という行動をとることもある。そのため、むやみにシャチの提供行動に応じたり、関わろうとすることに対して、研究者は警鐘を鳴らしている。

この研究はカナダ、ニュージーランド、メキシコの科学者によって行われ、『Journal of Comparative Psychology』に掲載された。

参考:APA PsycNet「Testing the Waters: Attempts by Wild Killer Whales (Orcinus orca) to Provision People (Homo sapiens)」(6/30)